家族信託と遺言はどう違う?

生前に財産の管理や相続に備える方法として、家族信託と遺言という二つの仕組みがあります。

家族信託は、判断能力が十分なうちに大切な財産(不動産・預貯金等)を信頼できる家族に託し、将来認知症などで本人が判断できなくなった場合でも、財産の管理・活用を継続できる仕組みです。ただし、設計には専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士への相談が不可欠であり、一定の費用も生じます。

一方、遺言は、本人の死後に財産の承継先を指定する制度です。適切に作成すれば、相続人間の紛争防止にも有効ですが、法律で定められた形式に不備があると無効になるおそれもあります。

いずれの制度も、ご本人の状況や目的によって最適な手段は異なります。それぞれの特徴と注意点を理解し、必要に応じて専門家の助言を受けながら、ご自身にあった制度を利用することが重要です。

<家族信託と遺言の違い>

| 項目 | 家族信託 | 遺言 |

|---|---|---|

| 効力発生時期 | 生前から | 死後 |

| 対象となる財産 | 信託財産(不動産、預貯金、株式など)を選択可能 | 原則として全財産 |

| 二次相続の指定 | 可 | 不可 |

| 認知症対策 | 可 | 不可 |

| 手続きの難易度 | 難しい | 比較的容易 |

家族信託とは。定義と法的根拠

家族信託とは、自らが保有する財産の管理・運用・処分を、信頼できる家族に託す制度です。

主な目的は、将来の認知症リスクに備えた財産管理と、柔軟な財産活用にあります。本人の判断能力が低下した後も、あらかじめ定めた家族が財産管理を継続できるため、財産の維持や承継を円滑に進めることが期待できます。

「家族信託」以外の信託の言葉の定義

家族信託と似た用語に「民事信託」「商事信託」があります。

厳密な定義があるわけではないですが、民事信託は、営利を目的とせず行われる信託全般を指し、その中で親族間で行われる信託が「家族信託」にあたります。

一方、商事信託は、信託会社や金融機関など営利を目的とする機関が受託者となる信託を指し、家族信託とは区別されます。

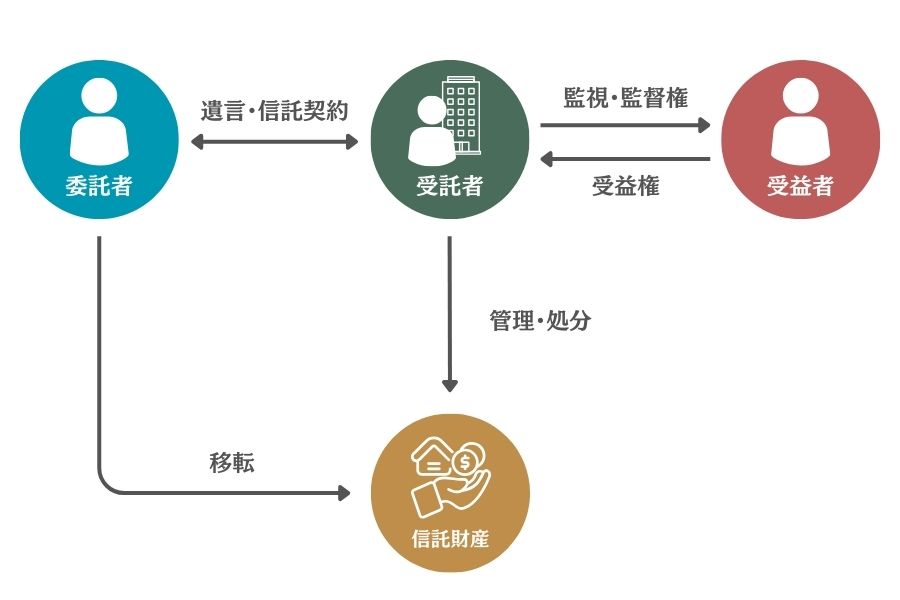

家族信託の仕組み

家族信託は、信託法に基づいて行われ、委託者・受託者・受益者の三者関係で成り立ちます。

| 委託者 | 財産を託す(拠出する)者 |

| 受託者 | 財産の管理・処分をを行う者 |

| 受益者 | 財産から生じる利益を受ける者 |

たとえば、父親が施設入所を控えたタイミングで、自宅不動産について父親を委託者、子どもを受託者、父親自身を受益者とする家族信託契約を締結します。

その後、父親の判断能力が低下した場合でも、受託者である子どもが自宅を適切に売却・賃貸することが可能となり、生活資金確保や財産の有効活用を図ることができます。

遺言とは。定義と法的根拠

遺言とは、亡くなった方(被相続人)が、自らの財産の承継方法について最終的な意思を示す法律行為です。

遺言を作成する主な目的は、相続をめぐる紛争を未然に防ぎ、被相続人の意思に沿った形で円滑に財産承継を実現する点にあります。

民法第960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と規定しており、遺言の有効性を確保するためには、厳格な要件を満たす必要があります。

具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といった定められた方式に従って作成しなければなりません。

| 自筆証書遺言 | 遺言者本人がその全文、日付及び氏名を自筆で記載し、押印する方法です(民法第968条)。 手軽に作成できる反面、方式に不備があると無効になる場合があります。 |

| 公正証書遺言 | 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を述べ、それに基づいて公証人が遺言書を作成する方法です(民法第969条)。 公証人が関与するため、法的な有効性に心配がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がないという利点があります。 |

| 秘密証書遺言 | 遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、証人2人以上の面前でその封書が自身の遺言書である旨を述べ、かつ自己の氏名及び住所を申述し、公証人がその旨並びに封筒を提出した日付を封筒に記載した後、封印する方法です(民法第970条)。 遺言の内容を秘密にできるという特徴があります。 |

たとえば、施設入所を控えた父親が「自宅は子どもに相続させる」と遺言書に明確に記載した場合、父親の死亡後、子どもはこの遺言に基づき、自宅を相続することが可能となります。

遺言は、自らの財産を誰に、どのように承継させるかを明確に定める重要な法的手段です。適切な遺言書の作成によって、相続開始後に親族間での紛争が生じるリスクを大幅に低減でき、故人の意思を最大限に尊重した財産承継を実現することが期待できます。

家族信託と遺言のメリット・デメリットは?

相続対策や財産管理対策として活用される家族信託と遺言は、それぞれ異なる特徴と利点を持っています。どちらの制度にも以下の通りメリットと注意点が存在するため、ご自身の財産状況、家族構成、将来の希望などを十分に踏まえたうえで、最適な方法を選択することが重要です。

適切な制度を選び、確実に活用するためには、専門的な知識と経験が不可欠です。制度の違いや手続き上のリスクを正確に理解するためにも、弁護士や司法書士などの専門家への相談を積極的に検討されることをおすすめします。

家族信託のメリット

家族信託は、生前から将来に備えた柔軟な財産管理・承継の手段として、多くの利点があります。以下では、代表的なメリットについてご紹介します。

1. 生前から財産管理を委託できる点

生前から財産管理を委託できる ご本人が元気なうちに信頼できる家族と信託契約を結び、早い段階から財産の管理・運用を任せることが可能です。将来、認知症等により判断能力が低下した場合でも、受託者が本人に代わって財産管理を継続できるため、生活資金の確保や不動産の維持などを円滑に行えます。

2. 二次相続を指定できる点

家族信託では、例えば「自分の死後は配偶者に、さらに配偶者の死後は子どもに承継させる」といったように、複数世代にわたる財産の承継計画を設定できます。これにより、ご本人の意思に沿った、より計画的な財産承継が可能となります。

3. 成年後見制度よりも柔軟に契約内容や受託者を決定できる点

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった方を法的に保護・支援する制度で、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見では、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理の範囲も限定されています。任意後見では、ご本人が事前に選んだ任意後見人によって財産管理などが行われますが、その範囲には制限があります。

いっぽう、家族信託では、誰を受託者にするか、どのような範囲の財産管理を委託するかなど、契約内容をご自身の意思に基づいて比較的自由に決定できます。

家族信託のデメリット

家族信託は、活用にあたっては注意すべき点も存在します。以下では、主な注意点をご紹介します。

1. 手続きが煩雑である点

家族信託を実施するには、信託契約書の作成、財産の名義変更、信託登記(不動産の場合)など、複数の専門的な手続きが必要です。準備には相応の時間と労力を要し、内容の不備があれば後のトラブルに発展する可能性もあるため、弁護士などの専門家への相談が推奨されます。

2. 費用が比較的高い点

家族信託の組成には、契約書作成費用、登記費用、専門家報酬などが必要となり、特に財産規模や信託設計の複雑さに応じて費用が増加する傾向にあります。一般的な遺言作成と比較すると、初期コストが高くなる点に留意が必要です。

3. 受託者選びが重要である点

受託者は信託財産を管理・運用する中心的な役割を担います。不適切な受託者を選んだ場合、財産管理に支障が生じるリスクがあるため、受託者には信頼性、誠実性、責任感を備えた人物を慎重に選定することが不可欠です。

必要に応じて弁護士などの専門家を信託監督人や受益者代理人として指定しておくことも考えられます。

4. 成年後見制度と異なり身上監護権がない点

家族信託は財産管理を目的とする制度であり、本人の生活・医療・介護に関する法律行為を代理する「身上監護権」は受託者には認められていません。

遺言のメリット

遺言は、比較的簡便な方法で生前に相続対策を行う手段として有効です。以下、遺言を選択する際の代表的なメリットをご紹介します。

1. 作成が比較的容易である点

遺言は、家族信託と比較して作成が容易である点が大きな利点です。特に自筆証書遺言であれば、本人が全文、日付、氏名を自筆し押印することで作成でき、手続きは比較的シンプルです(ただし、法定要件の遵守が必要不可欠です)。

2. 費用を比較的抑えられる点

前述の家族信託と比較すると、遺言書の作成にかかる費用は、一般的に低額に抑えられる傾向があります。

適切で確実な遺言を作成するためには、弁護士など専門家への依頼を検討すべきですが、それ以外に必要となる費用は限定的です。

自筆証書遺言の場合、ご自身で作成すれば基本的に費用は発生しません。公正証書遺言の場合には、公証人への手数料が必要となりますが、それでも家族信託に比べれば比較的低額で済む場合が多いといえます。

3. 自身の意思を明確に示せる点

遺言書によって、相続人間の配分や特定の第三者への財産承継など、本人の意思を具体的に示すことができます。法律の範囲内で自由な遺産分配を設計できるため、希望に沿った相続を実現しやすくなります。

また、遺言者の最後の意思表示となりますので、相続人の納得も得られやすいでしょう。

4. 遺言執行者を指定できる点

遺言書では、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う遺言執行者を指定できます。遺言執行者は、遺産分割協議の取りまとめや、不動産の名義変更などを行い、遺産分割を円滑に進める役割を担います。信頼できる人物を遺言執行者に指定することで、遺言内容の確実な実現が期待できるのです。

遺言のデメリット

一方で、遺言には以下の4つの注意点があります。

1. 生前の財産管理には活用できない点

遺言は、遺言者の死亡によって初めて効力を生じます。そのため、ご本人がご存命中の財産管理には利用できません。生前の財産管理を希望する場合には、家族信託や成年後見制度の活用が必要となります。

2. 遺留分を侵害し、紛争が生じる可能性がある点

遺言によって遺留分(相続人に保障された最低限の権利)を侵害すると、遺留分侵害額請求が行われ、相続人間で紛争が発生するリスクがあります。遺言作成にあたっては、遺留分に十分配慮することが重要です。

3. 遺言の厳格な方式の要件を満たさないと無効になる点

民法では、遺言書の形式について厳格な要件が定められています。

例えば、自筆証書遺言では全文自筆、日付、署名、押印が必須であり、不備があると遺言が無効になる可能性があります。

作成時には法的要件を正確に確認することが不可欠です。

4. 判断能力が低下していると遺言書を作成できない点

遺言書を作成するためには、遺言の内容を理解し、判断する能力(遺言能力)が必要です。認知症などが進行し、遺言能力が失われている状態では、有効な遺言書を作成したり、内容を変更したりすることは困難です。遺言書は、心身ともに健康なうちに作成することが必要となります。

家族信託と遺言にかかる費用と税金は?

生前対策として家族信託と遺言を検討する際には、それぞれに必要となる費用(初期費用・継続費用)や税金の取り扱いについても十分に理解しておくことが重要です。

一般的に、家族信託は遺言と比較して初期費用が高額になりやすく、また手続きの過程で登記費用や専門家への報酬が発生するため、費用負担が大きくなる傾向があります。加えて、信託に伴う不動産の名義変更に際して登録免許税が発生する場合もあり、税金の取り扱いにも注意が必要です。

一方、遺言の場合は、自筆証書遺言であればほとんど費用をかけずに作成することが可能であり、公正証書遺言でも家族信託と比べれば比較的安価に済むのが一般的です。ただし、遺言書の作成にあたっても、適切な内容としつつ、形式不備を避けるために弁護士等の専門家に相談することが望ましいといえます。

ご自身の財産状況、家族構成、希望する財産承継の方法を踏まえ、単なる費用比較だけではなく、総合的な観点から検討することが大切です。必要に応じて、弁護士など専門家の助言を得ることも積極的に考えましょう。

家族信託に要する費用と税金

家族信託の初期費用

家族信託を開始するにあたっては、主に以下の費用が発生します。

| 公正証書作成費用 | 信託契約を公正証書で作成する場合に必要となる費用です。信託財産の価額や契約の内容によって変動しますが、一般的に3万円から10万円程度が目安となります。 |

| 印紙税 | 信託契約書に貼付する印紙税です。契約書1通につき200円となります。 |

| 資料収集費用 郵送費 |

信託契約に必要な戸籍謄本や不動産の登記簿謄本などの資料収集にかかる費用や、関係者との郵送費用として、およそ1万円程度を見込んでおくとよいでしょう。 |

| 信託口口座の 開設費用 |

信託財産を管理するための専用口座(信託口口座)を開設する際に、金融機関によっては手数料が発生します。相場としては5万円から10万円程度です。 |

専門家への依頼費用

家族信託の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合には、別途費用が発生します。

| コンサルティング費用 | 信託の設計や契約内容について相談する際の費用で、信託財産の0.5%から1%程度が目安となることが多いです。 |

| 信託契約書作成 代行費用 |

専門家に信託契約書の作成を代行してもらう場合の費用で、10万円から15万円程度が一般的です。 |

| 不動産登記 依頼費用 |

信託財産に不動産が含まれる場合、その名義を受託者に変更する登記手続きを司法書士に依頼する費用として、8万円から12万円程度が目安となります。 |

家族信託のランニングコスト

信託契約には必ず継続的な費用がかかるわけではありません。しかし、信託契約の内容によっては、以下の費用が必要となる場合があります。

| 信託監督人への 報酬 |

受託者の業務を監督する信託監督人を設ける場合、その報酬が発生します。相場は月額1万円から3万円程度です。 |

| 受益者代理人への 報酬 |

受益者の利益を保護する受益者代理人を設ける場合、その報酬が発生します。相場は信託監督人同様、月額1万円から3万円程度です。 |

家族信託にかかる税金

家族信託では、以下の場面で税金が発生する可能性があります。

| 不動産信託の 開始・終了時 |

不動産を受託者に信託する際や信託が終了して委託者や受益者に財産が戻る際には、登録免許税が課税されます。 |

| 不動産信託中 | 信託された不動産には、毎年固定資産税が課税されます。登記上の名義人に通知が届きますが、契約上は受益者の負担とされるのが通常です。 |

| 受益者の変更時 | 信託期間中に受益者が変更された場合、実質的に財産が移転したとみなされ、贈与税が課税されることがあります。 |

| 受益者の死亡時 | 受益者が死亡し、次の受益権が引き継がれる場合、その受益権に対して相続税が課税されます。 |

| 信託財産から賃貸収入を得たとき | 信託された財産から賃料などの収入が発生した場合、その収入に対して所得税と住民税が課税されます。受益者が個人の場合は、受益者の所得として課税されます。 |

遺言に要する費用と税金

遺言の作成にかかる費用は、家族信託と比較すると一般的に少額で済みます。また、税金は主に相続税のみが課税されます。

遺言の作成費用

遺言書の作成方法によって費用は異なります。

| 自筆証書遺言 | ご自身で作成する場合は、基本的に費用は発生しません。ただし、法的な不備がないか確認するために専門家に相談する場合には、相談料がかかることがあります。 |

| 遺言書作成依頼 費用 |

弁護士や司法書士などの専門家に遺言書の作成を依頼する場合、10万円から30万円程度の費用がかかります。遺産の額や内容の複雑さによって変動します。 |

| 公正証書遺言作成費用 | 公証役場で公正証書遺言を作成する際には、公証人手数料が発生します。手数料は、遺産の価額に応じて異なり、4万円から10万円程度が目安です。 |

| 秘密証書遺言作成費用 | 秘密証書遺言を作成する際には、公証人への手数料として1万1,000円がかかります。 |

| 証人費用・公証人出張費用 | 公正証書遺言や秘密証書遺言の作成時に証人が必要な場合や、公証人に出張してもらう必要がある場合には、別途費用が発生することがあります。相場は5万円から8万円程度です。 |

遺言執行者の報酬

遺言書で遺言執行者を指定した場合、遺言執行者に対して報酬を支払う場合があります。

報酬額は、遺産の額や執行業務の内容によって異なりますが、事前に遺言書で定めるか、相続人間で協議して決定します。

遺言にかかる税金

遺言によって財産を相続した場合、相続税が課税されます。

相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税価格に、相続税率(10%〜55%)を乗じて行います。相続税を計算するには、相続財産の評価方法や特例の適用など、税務上の専門知識が必要となるため、専門家への相談をおすすめします。

また、不動産を承継する場合には登録免許税が必要となります。

家族信託と遺言に関して悩んだら弁護士に相談を

家族信託と遺言のいずれが適しているかは、ご本人の財産状況、ご家族との関係性、今後の人生設計などによって異なります。どちらを選択すべきか迷う場合や、具体的な手続きに不安を感じる場合には、ぜひ弁護士への相談を検討してください。

弁護士は、ご本人のご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、それぞれに最適な生前対策プランをご提案いたします。また、認知症などにより判断能力が低下してしまうと、家族信託の設定や有効な遺言の作成が困難になる可能性があるため、できる限り早い段階でご相談いただくことが重要です。

家族信託や遺言を確実に、安心して活用するためにも、まずはお気軽に専門家である弁護士にご相談ください。