【原則】遺言書の法定相続人が先に死亡したら、その遺言は失効

遺言書で財産を相続する者として指定された相続人が遺言者より先に亡くなったときは、原則としてその部分の遺言は効力を失い(失効)、無効となります。 亡くなった長男の子ども(孫)が当然に代わって受け取る(代襲する)というわけではありません。

たとえば、遺言で「長男に〇〇の土地を相続させる」と指定されていたにもかかわらず、その長男が遺言者より先に亡くなったケースなどです。

遺言が失効すると、その財産については遺言書が存在しないものとして扱われるため、法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議とは、遺産を「誰が」「どの財産を」「どの割合で」取得するかを、相続人全員の話し合いで決める手続です。

もっとも、受け取る人が先に亡くなっていても、遺言の書き方や事情によっては、例外的に遺言の効力が認められることがあります。この点は後ほど解説します。

なぜ失効するのか?「相続させる」遺言の効力に関する裁判例

では、なぜ代襲されない(例えば「長男が先に亡くなったなら、その子が代わりに受け取る」とはならない)のでしょうか。この点については、裁判例が理由を明確に示しています。ここでは、東京地裁平成6年7月13日判決を素材として、遺言が失効する考え方を確認します。)のでしょうか。この点については、裁判例が理由を明確に示しています。ここでは、東京地裁平成6年7月13日判決を素材として、遺言が失効する考え方を確認します。

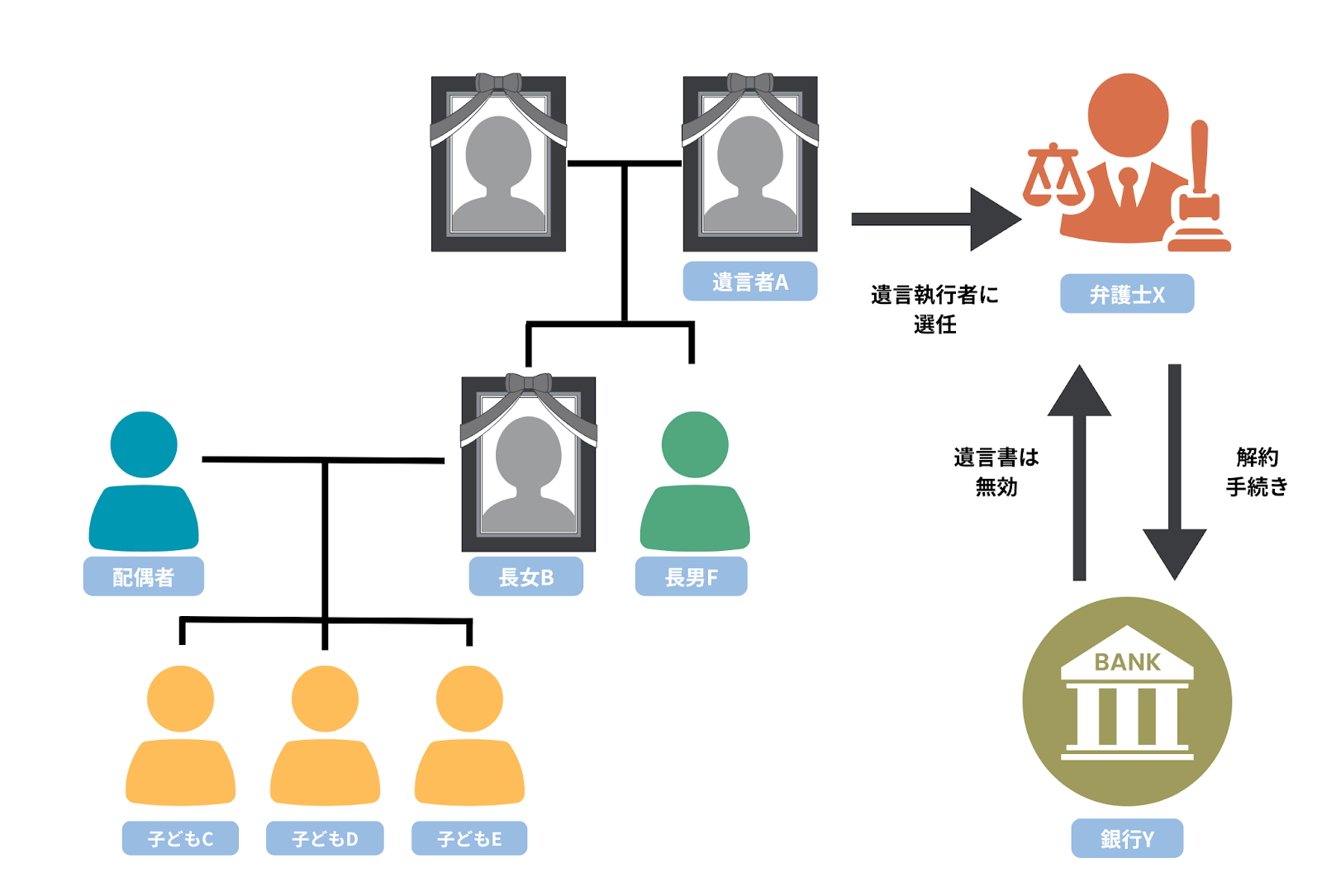

事例:受取人に指定された長女が先に死亡したケース

遺言者Aには、長女Bと長男Cの子ども2人がいました。遺言では長女Bに対して財産を「相続させる」と意思表示していました。しかし、遺言者Aが亡くなる前に、受取人の長女Bが亡くなってしまいます。亡くなった長女Bには、子ども(Aの孫)D・E・Fがいました。

この遺言とは別に、遺言者Aが作成したと思われる「遺言状」とタイトル付けされた書類がありました。この書類には財産の全てを「その子D・E・Fに代襲相続させる」と記載されています。しかし、遺言者Aが押印をしておらず、法的には有効と言えませんでした。

そして、遺言には、遺言執行者を弁護士Xに選任するとされていました。そこで、弁護士Xが遺言に基づき解約手続きをしようとしたところ、Y銀行は「『相続させる』としていた長女Bが死亡していたため遺言は無効となり、遺言執行者の指定も失効した」として手続きを拒否しました。

これに対し弁護士Xは、「遺言の効力発生前に指定された相続人が死亡していたとしても、それによって、代襲相続が生じるか否かは、遺言中の一事項のみの解釈の問題であって、遺言執行者の地位と権限には影響がない。」と主張しました。

ポイント1:「相続させる」は遺産分割方法の指定

裁判所は、「特定の財産を〇〇に相続させる」という遺言は、遺贈(贈与)ではなく、遺産分割の方法を指定したものであると判断しています。つまり、遺言者が「遺産を誰に、どのように分けるか」をあらかじめ定めた指示書と解される、という位置づけです。

本件の遺言も、遺言者Aが、その全財産を長女Bに取得させるという遺産分割方法を指定したものにすぎないと整理されました。

※「遺産を承継させる相手そのものを自由に指定する」というよりも、分割方法の前提としてBの存在を予定していた点が重要になります。

ポイント2:指定された受取人が遺言者より先に死亡した場合、遺言書の当該部分は無効になる

ところが、本件では、遺言の効力が生じる前に、受取人である長女Bが死亡していました。

この結果、Aの財産を相続させるべき相手が存在しない状態となります。

裁判所は、「Bに全財産を相続させる」というAの意思に基づく遺産分割方法は、前提となるBの存在を欠く以上、遺言の目的が達成できなくなったため、該当部分の遺言が効力を失ったと判断しました。

ポイント3:法的に無効な書面は「特段の事情」と認められない

一方で、弁護士Xは、「代襲させるという遺言状があるのだから、Aには孫に継がせる意思があった(特段の事情がある)」と主張しました。しかし、当該遺言状は、自筆証書遺言としての書式を守っておらず、法的には無効な書面でした。そのため、当該遺言状に基づいて、Aが、仮にBが先に亡くなった場合には孫に全ての財産を相続させる意思を有していたとは認められない、すなわち、「特段の事情」を認めませんでした。

また、Aが作成した遺言書には、Bの家族関係に関する記載やそれに対して配慮を示したような記載などが一切存在しなかったことからも、AにBが先に亡くなった場合は孫に相続させるとの意思を有していたと認めることは困難であると判断しました。

この判例からもわかるように、「特段の事情」が認められ、例外的に遺言が有効となるためのハードルは高いと言えます。

【補足】最高裁が示した「特段の事情」の重要性(最判平23・2・22)

後の最高裁判決平成23年2月22日では、特段の事情の考え方がさらに明確に示されました。

最高裁は、「相続させる」と指定された相続人(推定相続人)が先に死亡した場合、遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等から、遺言者が、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、推定相続人の子ども(代襲相続人)に相続させる旨の意思を有していたと解釈できる特段の事情がない限り、遺言の効力は生じないと判断しています。

つまり、遺言者が「もしものこと(相続人が遺言者よりも先に死亡すること)があったら、その子どもに相続させたい」という推定される意思を、遺言書やその他の状況から明確に読み取れない限り、原則通り遺言は無効となるというルールが、最高裁によって確立されました。

遺言が無効なら「代襲相続」は起きる?遺言書と法定相続の関係

遺言の受取人の相続人が相続を受けることができるかは、遺言書の該当部分の効力によって結論が異なります。ここからは、遺言の有効性によって手続きがどのように変わるのかを見ていきましょう。

原則:有効な遺言は法定相続(代襲相続)に優先する

まず、有効な遺言書があるときは、そこに書かれた内容が法定相続のルール(代襲相続を含む)よりも原則的に優先されます。

たとえば、存命の子どもよりも、代襲相続人である既に死亡した子どもの子ども(被相続人の孫)に多く財産を分配すると書かれている場合は、その内容が有効になります。

もっとも、遺言によって、一定の法定相続人に保障されている最低限の相続分である遺留分を侵害している場合には、紛争が生じる可能性があります。具体的には、多くの財産を取得した人に対し、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うことが考えられます。

関連記事:遺留分をなるべく多く請求したい場合はどうすべき?基礎となる財産を増やし、評価金額を見直そう

遺言が失効したときは、法定相続のルールが適用される

これまで判例で見てきたとおり、遺言が失効した場合には、その失効した部分については「初めから遺言がなかったもの」として扱われます。その結果、はじめて民法に定められた法定相続の制度が適用されることになります。

その結果、亡くなった法定相続人に子どもがいれば、法定相続のルールに基づいて、その子どもが「代襲相続人」として遺産分割協議に参加する権利を持つことになります。なお兄弟姉妹が被相続人の相続人となる場合の代襲相続は、甥姪1代限りであるため注意が必要です。

ここで注意が必要なのは、上記の判例のルールにより遺言の一部が無効と判断されたとしても、他の部分まで無効になる訳ではないことです。遺言の対象となっていない財産が発生するため、相続人において該当財産の分割を進めなければなりません。もっとも、法定相続分を超える財産を遺言に基づいて受領した者がいる場合は新たなに取得できる訳ではありません。

このように、遺言の一部が失効することで、当初遺言者が想定していた相続の形とは異なる結果となることも少なくありません。そのため、相続人間でトラブルに発展しやすい点には注意が必要です。

遺産分割協議が成立した後は、財産の承継を進め、相続人間の認識の食い違いを防ぐために、合意内容を遺産分割協議書として書面に残しておくことが重要です。

【対策】将来の遺産相続トラブルを防ぎ、意思を確実に実現する方法

これから遺言書を作成する方は、相続人が遺言者より先に死亡する可能性も踏まえ、代襲相続に備えた記載を行うことが重要です。

また、すでに遺言書がある方も、効力を巡って争いが生じる前に、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

【遺言を作成する方へ】最も確実な対策「予備的遺言」の書き方

指定した相続人が遺言者より先に死亡する事態に備え、「予備的遺言」を定めておくことが、遺言者の意思を確実に実現する最も有効な方法です。

具体的には、

「もし推定相続人〇〇が自分より先に死亡した場合には、財産目録記載の相続財産を、その子△△に相続させる」

といった形で、代替的な承継先を明確に定めておきます。

たとえば、

「不動産は〇〇に相続させる。ただし、遺言者の死亡時に〇〇がすでに死亡している場合には、〇〇の子◎◎に相続させる」と記載しておけば、解釈を巡る争いが生じにくく、思い通りの相続を進めることができます。

指定した相続人が遺言者より先に亡くなる事態に備え、「予備的遺言」を追記することが、遺言者の意思を確実に実現する最も確実な対策です。

【効力が心配な方へ】公正証書遺言の作成

自筆証書遺言は、書き方のミスによって無効となったり、文言の解釈を巡って紛争に発展したりするリスクがあります。判例で見てきたとおり、遺言の効力に不安がある場合には、弁護士に相談の上で、公証役場で作成する公正証書遺言を検討するとよいでしょう。

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と面談し、その意思を確認したうえで、公証人が内容を整理して作成する遺言です。家庭裁判所による検認手続が不要であるため、相続開始後の手続きを円滑に進められるというメリットがあります。

また、公正証書遺言の場合、執行の際に、一般的に被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を相続人側で準備する必要がなく、残された家族の手続きの負担を軽減できる点も実務上の利点です。

【遺言書の保管が心配な方へ】法務局の保管制度を利用

自筆証書遺言を作成した場合でも、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、

住所・氏名・日付などについて、保管官による形式的なチェックを受けたうえで遺言書を保管してもらうことができます。

もっとも、この制度は、遺言書の内容の有効性まで保証するものではない点には注意が必要です。

保管された遺言書については、遺言者の希望により、死亡時に相続人へ通知が行われるため、遺言書の存在が埋もれてしまうリスクを避けることができます。

【すでにある遺言でお悩みの方へ】「特段の事情」の主張と弁護士へ相談

遺言の有効性を争うためには、「特段の事情」を法的に主張・立証する必要があり、これは専門的で容易ではありません。

また、今回紹介した事例のように、相続人が死亡したことにより、遺言執行者の権限そのものが問題となるケースもあります。

遺言者の意思をできる限り尊重し、適切な手続きを進めるためにも、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

遺言書に関するお悩みは、山村忠夫弁護士事務所へ

遺言書の文言解釈や「特段の事情」の有無は、これまでの裁判例を踏まえて判断されるため、専門家でなければ適切な見通しを立てることは困難です。裁判例に精通していなければ、事実関係のどこが争点になるのかを把握すること自体が難しい場合も少なくありません。

家族関係が悪化する前に法律事務所へ相談し、法的な観点から状況を整理したうえで、適切な対応方針を検討することが重要です。弁護士に早い段階で相談することで、相続トラブルが深刻化する前に解決できる可能性が高まります。

相続人同士で話し合いができなくなってしまうと、相続税の申告期限に間に合わないなど、さらに深刻な問題に発展するおそれもあります。

遺言書の有効性を巡ってトラブルになりそうな場合や、将来の相続に不安がある場合には、山村忠夫法律事務所までお気軽にご相談ください。

初回相談は無料ですので、遺産承継を依頼するか迷っている方や、費用面が不安な方も安心してご利用いただけます。